「認知症になった家族に、どう接すればいいんだろう…」

「良かれと思ってしたことが、かえって本人を怒らせてしまった…」

毎日の介護、本当に、本当にお疲れ様です。

かつてのお父様・お母様との違いに戸惑い、終わりの見えない介護に、お一人で心をすり減らしているのではないでしょうか。

こんにちは、家族専門認知症ケアアドバイザーのルカです。

この記事では、多くのご家族が抱えるその切実なお悩みに対して、ご本人も、そして何よりあなた自身の心もふっと軽くなる具体的な5つのヒントを、私の経験と多くのご家族の事例を元にご紹介します。

難しいテクニックではありません。今日から一つでも意識できる、関わり方の「土台」となる考え方です。この記事を読み終える頃には、きっと明日からの介護への向き合い方が変わるはずです。

※以下の記事は、個人の見解を含みます。

ヒント1:本人の「世界」を否定せず、まず受け入れる

多くのご家族が最初にぶつかる壁。それは、お父様・お母様の言動を「それは違うでしょ」「忘れたの?」と、つい事実で正そうとしてしまうことです。

例えば、「ご飯はまだ食べていない」と繰り返す家族に、「さっき食べたでしょ!」と言ってしまう。これは自然な反応かもしれません。しかし、ご本人にとっては「食べていない」ということが、ご本人にとっての紛れもない真実なのです。

その真実を否定されると、ご本人は「誰にも信じてもらえない」「攻撃されている」と感じ、不安や混乱が強まってしまいます。

関連記事:子育てを認知症ケアに生かせる 子どもと認知症の方の驚くべき8つの共通点

【具体的なアクション】

まずは、共感のクッション言葉を使いましょう。

- 「そうなのね、お腹がすいたんだね」

- 「大変だったね、心配だね」

このように、最初の一言目で共感しご本人の世界観を受け止める。それだけで、ご本人は「この人は自分の気持ちを分かってくれる味方だ」と感じ、心を落ち着かせることができます。あなたにとって適切でないことをされているご本人に最初の一言目で共感することは難しいかもしれませんが、まず気持ちに寄り添おうとすることが、とても大切な信頼関係の第一歩です。

ヒント2:「一人の人間」として尊厳を守る接し方を心がける

たとえ多くのことができなくなったとしても、その方の人生やプライド、築き上げてきた人格が失われたわけではありません。

「こんなこともできないの?」 「どうして分からないの?」

私たちは自分よりも能力が低い人間を見ると、無意識のうちにまるで子どもや劣った存在のようにとらえてたり、接してしまうことがあります。人間の心理としては自然なことです。しかし、たとえ私たちが傷つけようと思っていなくても、ご本人が子どものように扱われている,できない人間と扱われていると感じれば傷つきます。私たちも認知症の方も全く同じです。

今は病気のためにできないことが増えましたが、これまで何十年と苦労を乗り越えてこられた事実は変わりません。お父様・お母様は死んでしまいたいと思われることも私たち以上に幾度となく乗り越えてこられたでしょう。そのことを意識しようとするだけで、自然と尊厳を守る態度が生まれます。

【具体的なアクション】

ご本人が持つ人生経験やプライドに敬意を払い、相談したり選んでもらったりすることを意識してみてください。

- 言葉遣いを丁寧に保つ。

- 失敗しても責めずに、さりげなくフォローする。

- 服を選んだり、食事のメニューを決めたりする際に、意見を尋ねる。

たとえ返事がなくても、「お父さん(お母さん)はどちらがいいと思う?」と問いかける姿勢そのものが、その方の尊厳を守ることに繋がります。

ヒント3:言葉より「穏やかな態度」で安心感を伝える

あなたは、介護中にイラっとしたり、怒りを感じたりすることはありませんか? 「わかってほしいのに、全然わかってくれない」 「なんでこんなことをするの…」 そのように感じるのは、あなたがご家族のことを諦めていない、大切な証拠です。「こうあってほしい」という期待があるから怒りが生まれるのです。

しかし、一つだけ知っておいてほしいことがあります。 認知症の方は、言葉の意味を理解するのが難しくなっても、相手の表情や声のトーンといった「感情」は驚くほど敏感に感じ取っています。なぜなら、私たちの脳の働きは知性(大脳皮質)が中心ですが、認知症をお持ちの方々の脳の働きは感情・本能(大脳辺縁系)が中心だからです。そのため、理屈や言葉の内容よりも、あなたの感情の方が強く伝わってしまうのです。

あなたが焦りや怒りを感じていると、そのトゲトゲした空気は必ず相手に伝わり、ご本人の不安を増幅させてしまいます。

【具体的なアクション】

何かを伝えようとする前に、まずあなた自身が落ち着くこと。それが何よりのコミュニケーションになります。

- 話しかける前に、一度深呼吸をする。

- 相手の目線に合わせて、笑顔で話す。

- 優しいトーンで、ゆっくりと話す。

介護者が穏やかでいること。それだけで、ご本人は「ここは安全な場所だ」と感じ、心を落ち着かせることができるのです。

ヒント4:小さな「役割」で自信を取り戻してもらう

認知症の進行とともにお父様・お母様が最もつらく感じるのは、「自分は何もできなくなった」という無力感です。その気持ちは、自尊心を傷つけ、生きる気力さえ奪ってしまいます。そして、「何もできない人」と見られていることも感じ、自分の居場所がないように感じられることもあるでしょう。

ご家族にできる素晴らしいサポートの一つが、ご本人が「自分はまだ役に立てる」と感じられるチャンスを作ってあげることです。

【具体的なアクション】

ご本人の能力に合わせて、簡単な役割をお願いしてみましょう。

- 洗濯物をたたんでもらう

- テーブルを拭いてもらう

- 野菜の皮をむいてもらう(安全に配慮して)

たとえ完璧にできなくても、決して手を出したり責めたりしないでください。洗濯物の畳間違いなどは、あとで手直しすればよいのです。大切なのは結果ではなく、「役割を担う」という行為そのものです。そして、終わったら必ず「ありがとう、助かったわ」と感謝の言葉を伝えてください。その一言が、ご本人の失いかけた自信と笑顔を取り戻すきっかけになります。それどころか、生きる気力さえ取り戻すチャンスにもなりえます。

関連記事:役割こそ認知症の方に最も必要なもの 認知症となってもできることの見つけ方

ヒント5:【最重要】「シャンパンタワーの法則」で自分自身を満たす

これまで4つのヒントをお伝えしましたが、これらを実践するには、たった一つ、最も大切な条件があります。 それは、介護するあなた自身が、少しでも心と体に余裕を持っていることです。

ここで、私が決して忘れることのできない、ある男性のお話をさせてください。

ある男性がいました。

認知症になった妻の介護を長年続けています。

妻は男性が近づくといつも叩いて抵抗しました。

叩かれても叩かれても、男性はすり潰したご飯を妻の口へ運びました。

ある日、男性はいつものように妻のために野菜をすり潰していました。

その時、妻が男性につかみかかってきました。

とっさに妻の手を払いのけた際、男性が持っていたすりこぎが妻の目に当たりました。

その時です。

男性の中で押さえつけていたものが一気に膨れ上がり、気付くと持っていたすりこぎで何度も妻の目を突いていました。

「最初の一回は偶然だったんです。でも、あとは気づいたらやってしまっていました。」

(松本一生氏 講座・書籍「今、この時の家族支援」のエピソードより)

なぜ、これほど献身的だった彼が、ここまで追い詰められてしまったのでしょうか。 原因は、自分を犠牲にする介護です。自分の辛さ、怒り、寂しさ、不安、疲れ。あらゆる感情に蓋をして、「もっと頑張らなくては」と自分を追い詰めた結果、心は限界を超えてしまいました。

心が限界に達する前に、体は先に悲鳴を上げはじめます。あなたの体は、悲鳴をあげていませんか?

☑ ふらつき、めまい、むかつき

☑ 体の痛み

☑ 眠れない(不眠は最も危険なサインです)

心が「まだ大丈夫」と思っていても、体が先に限界を迎えることは少なくありません。

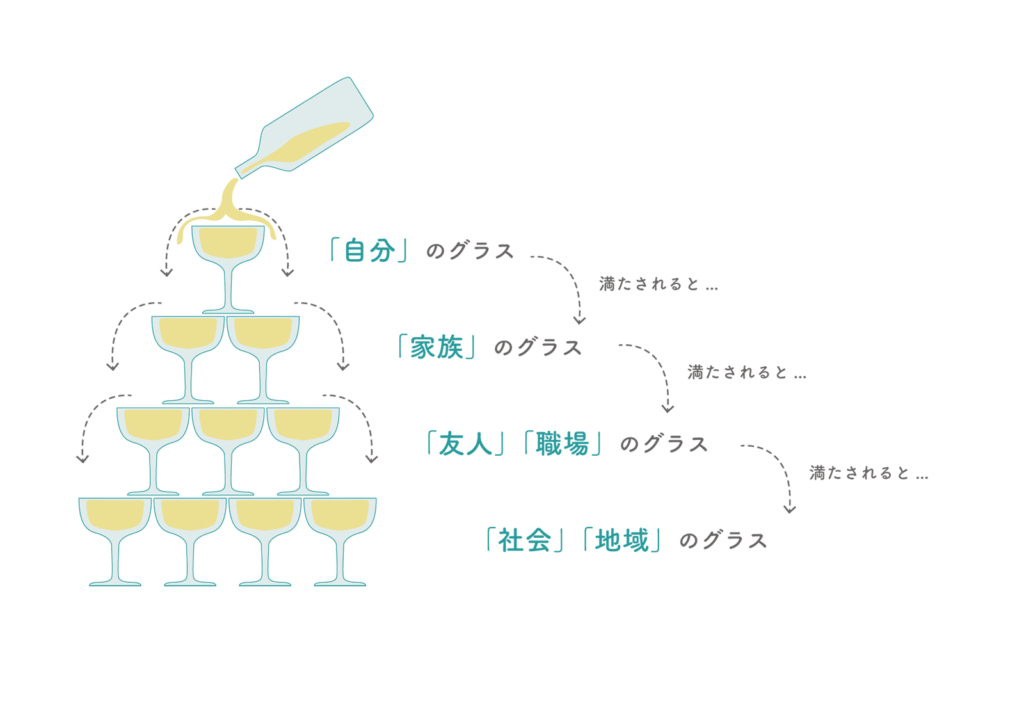

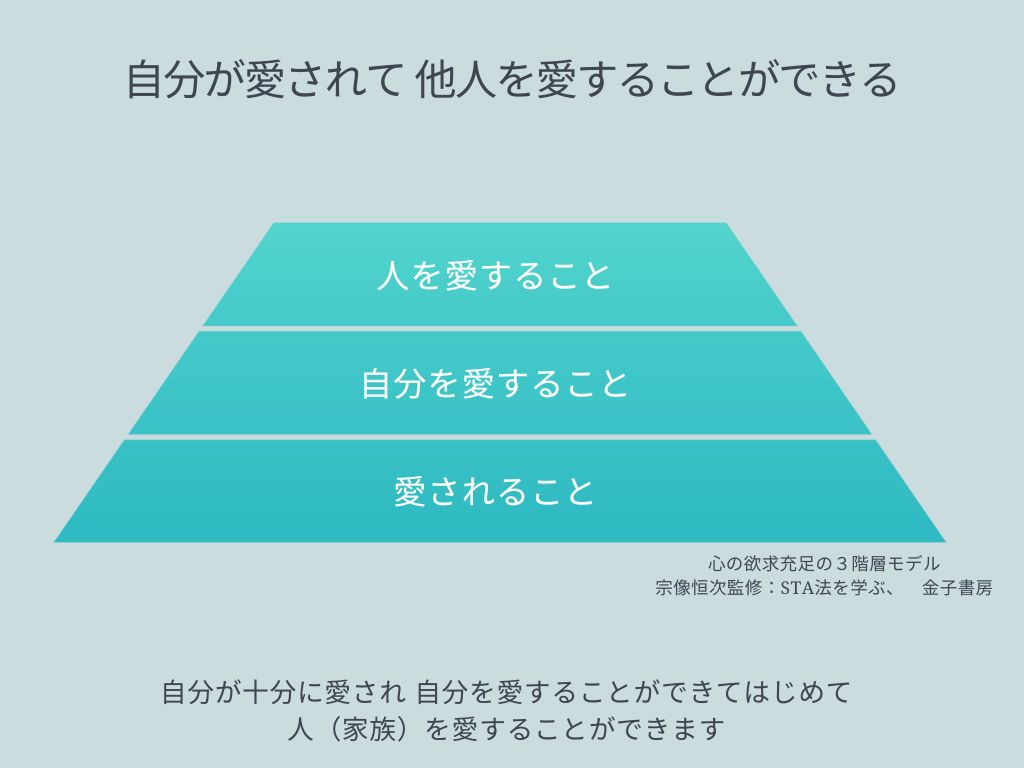

シャンパンタワーの法則というものがあります。 一番上のグラス(あなた自身)にシャンパンを注ぎ、そこから溢れた愛やエネルギーで、初めて下のグラス(大切な家族)を満たすことができるのです。自分のグラスが空のまま、誰かを満たすことはできません。

【具体的なアクション】 あなた自身を、何よりも一番大切にしてください。

- 介護サービスを「自分のため」に使うことに、罪悪感を持たないでください。

- ショートステイに預けて、友人と食事に行ってもいいのです。温泉に行ってもいいのです。

- 「許せない」「憎い」そんな感情が湧いても、自分を責めないでください。それは人間として当たり前の感情です。誰かにその気持ちを吐き出してください。

あなたが自分を大切にし、心にほんの少しのゆとりが生まれること。その結果こぼれるあなたの自然な笑顔こそが、ご家族にとって最高の幸せなのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。 認知症になったあなたの家族との関わりが少しでも楽になる、5つのヒントをご紹介しました。

- ヒント1:本人の「世界」を否定せず、まず受け入れる

- ヒント2:「一人の人間」として尊厳を守る接し方を心がける

- ヒント3:言葉より「穏やかな態度」で安心感を伝える

- ヒント4:小さな「役割」で自信を取り戻してもらう

- ヒント5:【最重要】「シャンパンタワーの法則」で自分自身を満たす

すべてを完璧にこなす必要はありません。

「今日は自分を大切にできたかな?」

と問いかけるだけでも十分です。

終わりの見えない介護にも、必ず終わりは訪れます。その日が来たときに、あなたの人生が笑顔で満たされていること。それこそが、あなたを愛してくれたご家族の一番の願いではないでしょうか。たとえ今は病気のために「私のことよりあなたの人生を大切にして」と言えなかったとしても、きっとあなたのお父様・お母様はそう思われていると私は思います。

関連リンク:4大認知症の「余命」とは? 種類別の寿命と影響因子をわかりやすく解説

介護はその後も続くあなたの人生の一部分でしかありません。

介護であなたが犠牲になることなく過ごしていけますように。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

あなたとあなたの大切な家族のこれからが、笑顔でいっぱいでありますように。