毎日の介護、お疲れ様です。

今日は、子どもと認知症をお持ちの方の驚くべき8つの共通点についてお話しします。

実は子どもと認知症をお持ちの方々の特徴は驚くほど共通点があります。

群馬医療福祉大学の作業療法士・山口智晴氏も、子どもと認知症の方に多くの共通点が見られると指摘しています。

子育てをされてきた皆さんなら、この記事を読み共通点を知ることで、子育ての経験を認知症ケアに生かすことができるようになります。特に1番目・2番目・8番目の共通点は重要だと私は思います。

※認知症をお持ちの方を子ども扱いすることを勧めるものではありません。

※以下の記事は、個人の見解を含みます。特定の病院・施設を批判する意図はありません。

相手の反応は自分を映す鏡

子どもは大人が大声で注意すれば泣いて大声を出し、笑って一緒に遊べばとても機嫌が良くなりますよね。

認知症の方も同じように、介護されているあなたの心に余裕がなければ不安で落ち着かなくなり、笑顔が多ければ笑うことが多くなります。

子どもや認知症の方でなくても反応はあると思いますが、特に子どもと認知症の方は鏡のようにこちらの状態をよりストレートに映します。

ではなぜ子どもも認知症の方も、鏡のような反応をするのでしょうか。理由は2つあります。

1.理性より感情が強く働いているから・・子どもも認知症の方も、理性を司る脳の高度な機能を担う部分(前頭葉や大脳皮質)の働きは未発達または低下しており、逆に本能や感情を司る部分(大脳辺縁系)が強く働いています。

そのため、周囲から受けた刺激に対しストレートに感情に表します。怒られれば怒るし、笑顔を向けられれば笑顔で返します。専門用語でいえば、「快刺激・不快刺激に対しストレートに感情で表出する」のです。

2.周囲に頼り生きている部分が大きいから・・また、子どもも認知症の方も、一人で生きていくことはできません。家族やまわりからの助けを得ながら生きている存在です。そのため、頼っている人(親または介護者)が心の余裕があり笑顔でいられるなら、安心します。逆に、頼っている人に余裕がなく頼ることができない状態なら、とても不安になります。頼っている人からの支えが大きい分、影響を受けやすいのです。

これらの2つの理由により、子どもも認知症の方も自分の鏡のような反応をするのです。

子どもに接するときも、認知症の方の介護をするときも、相手(子供や認知症の方)の方に目が行きがちです。しかし、自分の心の状態も一歩引いて見ておく必要があります。

相手が荒れているとき、実は自分の心に余裕がないからではないか?と立ち止まってみることも大切だと私は思います。

自分がどう扱われているかに気付いている

子どもは自分が子ども扱いされていることに気付いています。どうせわからないだろうと小さなウソをつくと、鋭い突っ込みが入ったことが皆さんもあるのではないでしょうか。

例えば、夜に子どもにお菓子を食べさせたくなくて「夜にお菓子を食べると虫歯さんに食べられちゃうよ」などと言うと「お父さんとお母さんは食べてるじゃん!私も食べる!」と言って怒ります。

実は認知症の方も、自分がどのように扱われているかを敏感に察知されています。「どうせわかっていないだろう」「どうせ聞こえていないだろう」と思って接していると、その接し方の違いにも実は気づかれているのです。ただ、他の人との接し方の違いに気付いていても、見える形で反応されることはほとんどありません。

反応がない理由は2つあります。

1.言葉にする能力が低下しているから・・接し方が違うことに気付いていても、言葉がついてこない場合があります。言葉での反応には、聞き取り、理解し、考え、それを言葉にするという過程があります。特に認知症になると、思ったことを言葉にするのが難しくなる傾向があります。「あれ」「それ」という言葉が多くなるのもそのためです。

2.周囲に気を遣っているから・・認知症の方々は、自分が「わからない人」「できない人」として扱われても、「自分はまわりに頼ってこれから生きていかなければならない」ことを心のどこかで理解しています。そして「まわりとの関係を悪くしたくない」とも思っています。

長谷川スケールを作り、自身も認知症になった医師 長谷川和夫氏も、以下のように述べられています。

〝話していることは認知症の人にも聞こえているし、悪口を言われたり、ばかにされたりしたときの嫌な思いや感情は深く残ります。だから話をするときは注意を払ってほしいと思います。

認知症の人が何も言わないのは、必ずしもわかっていないからではないのです。”

書籍「ボクはやっと認知症のことがわかった」 著:長谷川和夫 より一部引用

子どもや認知症の方と生活するとき、「子ども扱い」「認知症扱い」していないか振り返る必要があります。差別する気持ちは、無意識に言葉や行動を通して伝わってしまうのです。

例えばデイケアの説明を聞くときでも、本人にも気持ちを尋ねる必要があります。本人には話をせずに家族である皆さんにばかり説明している施設は、私は信頼できるとはいえないと思っています。利用する本人に意向を尋ねないのは、自然とは言えませんね。

関連リンク:後悔しないために!信頼できる認知症ケア施設選びのポイント3選

意味のないように見える行動に意味がある

子どもが意味のわからない発言や行動をしていて、あとになってその意味がわかったという経験はありませんか?

例えば、同じ遊びをえんえんと繰り返す、わざとものを落とす、ティッシュを次々に取り出すなど。これらは子どもの脳の発達の上で自分と環境のつながりを確かめようとしたり、法則を見つけようとする知的好奇心からの行動だと言われています。「どうして?」と繰り返し質問するのも、世界に対する関心の高まりと意味を見つけようとする行動だと言われています。

一方で、認知症をお持ちの方にも意味のないように見える行動があります。

例えば、机をたたき続ける、「ご飯は?」など同じ質問を繰り返す、家にいながら「家に帰る」と言うなど。介護されている皆さんにとっては「どうして何度も同じこと言うの」「ここが家でしょ」と思ってしまうこともありますよね。

机をたたき続けたり同じ質問を繰り返す繰り返し行動は不安のあらわれとユマニチュード考案者のイヴ・ジネスト氏は言われています。同じ質問や行動を繰り返すことで自分を安心させようとしているのです。「今、不安だよ」という隠れたメッセージを伝えているのが繰り返し行動です。

家にいながら「家に帰る」と言うのは、今いる場所が安心できないという隠れたメッセージを伝えていることがあります。この時、認知症の方がいう「家」とは「安心・安全な場所」「自分の役割があった場所」です。今自分がいる場所が安心・安全でなく役割もないと思っている場合、「家」に帰りたいと言うのです。

このように、理由は違いますが、子どもと認知症の方には意味のないように思える行動に隠れた意味があるという共通点があります。特に認知症の方の一見無意味に見える行動には隠れたメッセージがあると思って理由を考えてみるいうことも重要です。

環境からの影響が大きい

ここでお話しする環境とは、物的環境と人的環境のことです。物的環境とは、住む家やトイレやテレビなど、生活空間にあるモノのことです。一方で、人的環境とは、人とのつながりの環境のことです。

子どもが環境から受ける影響

子どもが育つ上で環境からの影響は大きいことは、子育てをされてきた皆さんは納得されるのではないでしょうか。

物的環境では、大きな音が聞こえると過剰に驚いたり、目を引くものがあるとすぐに注意が逸れたり。逆に集中して遊べる環境を整えると、親が驚くほど能力を発揮することもありますよね。

一方で、子どもが育つ上での人的環境も非常に重要です。人的環境が非常によくないとどうなるか、ひとつの例を挙げます。

1980年代、ルーマニアでは親に捨てられた膨大な数の子供たちが劣悪な環境の孤児院で非人間的な扱いを受けていました。60人の孤児に対し、寮母はたったの1人。ここでは、優しく手を握られることも、笑顔で目線を合わせられることも、優しく声をかけられることもないまま、人とのつながりが抜け落ちた状態となっていました。

Photo: Cynthia Johnson / Liaison

参考:COURRINER JAPAN 排せつ物まみれでネグレクト「不潔で不気味で老人のような子供たち」…虐待された「ルーマニアの孤児」の40年後を訪ねて

表情は乏しくなり、頭をしきりに揺らしたり、うめいたり。これらの子供には、脳(前頭葉:人間らしさを司る部分)の萎縮が見られたそうです。しかし、養子となり人間らしい扱いを受けるようになった子供は、上のような症状はなくなりました。

このように、人的環境が非常によくなかった子どもは、異常な状態を示しています。

認知症をお持ちの方が環境から受ける影響

認知症をお持ちの方も、環境から大きな影響を受けます。

物的環境では、例えば騒がしい場所や床の模様なども不安感を高めてしまうと言われています。

認知症の語り部 クリスティーン・ブライデン氏は騒がしい環境について以下のように話しています。

“ショッピングセンター、診療所、ディケアのようなところに行くと、ラジオやテレビの音、電話の鳴る音、人の話し声などの雑音があり、人の往き来が激しい。それはまるで泡だて器のように頭の中をかき混ぜてしまう。私たちが静かに暮らせるようにしてください”

大音量のテレビの前で過ごすなど大きな音が聞こえ続ける環境にいると、脳が疲れて働きづらくなることがあります。パソコンに例えると、たくさんの情報が入り過ぎて動かなくなってしまうイメージでしょうか。そのような状態になると、イライラしたりその場を離れたくなったりすることもあります。私たちが思う以上に、認知症の方の脳は疲れやすいのです。

認知症をお持ちの方々には、静かな環境が一番安心できます。ただ、「静かな環境にして」と直接言うことができないことが多く、落ち着かなくなったり「帰りたい」と言うといった形で表現されることが多いです。気を遣うことができたらいいですね。

関連リンク:TVの音量は大きすぎませんか?認知症の方に騒がしい環境がNGな本当の理由

また、認知症になると、床の模様も立体的に見えることがあります。

私たちはこのような床の模様があっても、気にすることは少ないかもしれません。しかし、模様が立体的に見えると歩くのが不安になり、足がすくむことがあります。気付かない私たちにとっては「どうして早く歩かないの?」と思うこともあるかもしれませんね。歩く力があっても、様々な環境から歩く速さが遅くなったり止まってしまったりすることもあるのです。

音や床の模様以外にも、様々な物的環境からの影響があります。例えば、ピンク色の照明が安心感を高めたり、トイレを目印で分かりやすく示したりすることで生活しやすくもなります。

認知症をお持ちの方にとって、人的環境もとても重要です。人とのつながりが欠けている場合、認知症をお持ちの方もルーマニアの孤児院の子どものような状態になるとユマニチュード考案者のイヴ・ジネスト氏は述べています。ジネスト氏は孤児院での例を引用して、認知症をお持ちの方に対しても、ひとりの人としてつながりを保てる接し方をすることが重要だと述べています。

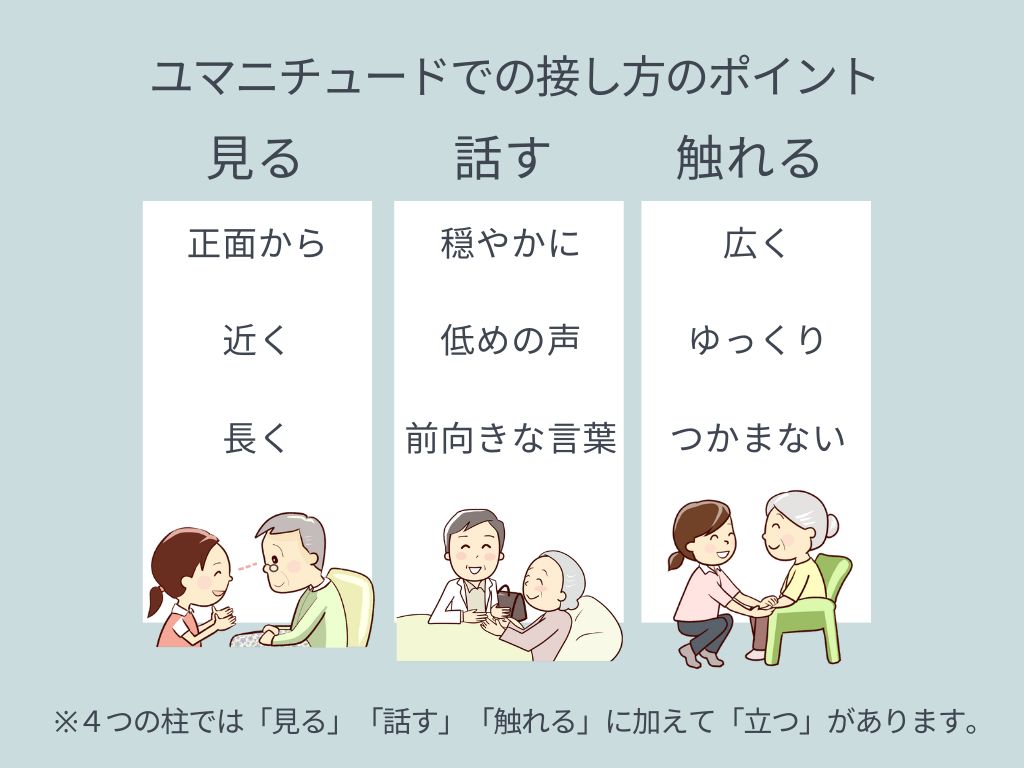

イヴ・ジネスト氏はユマニチュードという認知症ケアの技法の中で4つの柱というポイントを挙げています。

「見る」「話す」「触れる」「立つ」という4つのポイントを押さえて接することで、あなたのことが大切ですというメッセージを伝えることができます。

子供にとっても認知症をお持ちの方にとっても、環境から受ける影響は大きいといえます。特に、人とのつながりは必要なものです。「誰からも必要とされていない」と感じられる環境に置かれれば、生きる気力を失っていきます。まるで誰からも水をあげられない植物のように。

↓リンクでは、人とのつながりの大切さをまとめています。

関連リンク:ルカの認知症コンサルテーション 大切なPOINT

自分の世界を大切にし、壊されると抵抗

子どもが少しでも自分のやりたいようにできないと、泣いて怒った経験はありませんか?

例えば、ご飯の時いつもあるおかずがないとか、いつも着ているパジャマが洗濯していて着られないとか。

子どもにとっては愛着のあるものを自分の一部としてとらえていたり、いつも通りの流れでないと不安を覚えたりします。環境と自分のさかい目がはっきりしていないためです。自分と環境とのつながりを確かめようと、いろいろな遊びをしますよね。

認知症の方もまた、自分の生活の中で築き上げてきた習慣や慣れ親しんだ環境を大切にしています。加えて、変化に適応する力も低下しています。例えば、いつも通りの行動(いつもの時間にいつもの食事をする、いつもの順番・道具で風呂に入る)が急に変わったとき、混乱や不安を感じることがあります。このようなときにいわゆる「介護拒否」という状態になり、皆さんは困ってしまうことがあるかもしれません。

認知症をお持ちの方々の介護拒否は、安心できる習慣や環境を守り自分を安心させようとしている自然な反応なのです。

子供と認知症の方は自分の世界や習慣を大切にし、それが壊されると強い抵抗を示すという共通の特徴があります。このような行動は、子どもにとっても認知症をお持ちの方にとっても、自分の心を守るための必要で自然な反応です。私たちが思う以上に馴染みの習慣と環境に頼って生きられていることを知っておくと、安心して過ごすサポートができます。いつもの時間・いつもの場所・いつもの順番・いつもの道具など、「いつも通り」を大切にするちょっとした気遣いで「介護拒否」のような状態にならなくて済むかもしれません。馴染みの習慣・環境は、不安が多い毎日の心のより所なのです。

相手に寄り添い共感するとスムーズに関係が築ける

親のいうことを子どもに聞かせようとして、逆にうまくいかなかった経験はありませんか?例えば、遊びに夢中で夜更かししている子どもに「早く寝なさい!」といっても寝てくれないことはよくありますよね。そんな時、「この遊びが楽しかったのね」とよく話を聞いてから寝ることを勧めると、言うことを聞いてくれることがあります。

子どもは自分の考えを言葉にすることが未熟です。自分の気持ちを言葉で表し、共感してもらうことを子どもは求めています。気持ちに寄り添い共感することが、子どもの安心感を高めて信頼関係を築くうえで大切なのです。

一方で、認知症をお持ちの方も自分の気持ちを言葉で表すことが難しくなります。「なかなか自分の気持ちを言葉にできず、わかってもらえない」という気持ちを抱えられることが多くなります。

加えて、認知症はだんだん大きくなるうまくいかなさがあり、認知症をお持ちの方はいつも不安とともに過ごされています。

認知症の語り部であるクリスティーン・ブライデン氏は日常の苦労と不安について、以下のように話しています。

”頭の中全体にぼんやりと霧がかかっていて、何をするにも大変な努力とコントロールが必要だ。大変な努力を払わなくては、いつも間違えてしまう。

心の中では、まるで爪を立てて絶壁に張り付いているように感じている。”

書籍『私は誰になっていくの?』 著:クリスティーン・ブライデン 訳:桧垣陽子 より一部引用

このように、認知症当事者から見た世界は、まわりには気付かれにくい不安と生きづらさがあります。さらに、言葉にする能力が低下しているため、自分の気持ちを伝えることも難しくなります。

完全に認知症をお持ちの方の気持ちを理解することはできません。しかし、共感しようとする姿勢で接することで安心感を高め、信頼関係を築くことができます。

森ノ宮医療大学教授の松下太氏も、認知症をお持ちの方と接するときに最も大切なポイントは共感的理解だと述べています。

参考資料:講座『「その人らしさ」を考える!認知症のある方へのリハビリテーション』より

私たちが知らない不安や生きづらさが認知症にはあるという気持ちをもって接するだけで、こちらの話にも耳を傾けてくれることがあります。

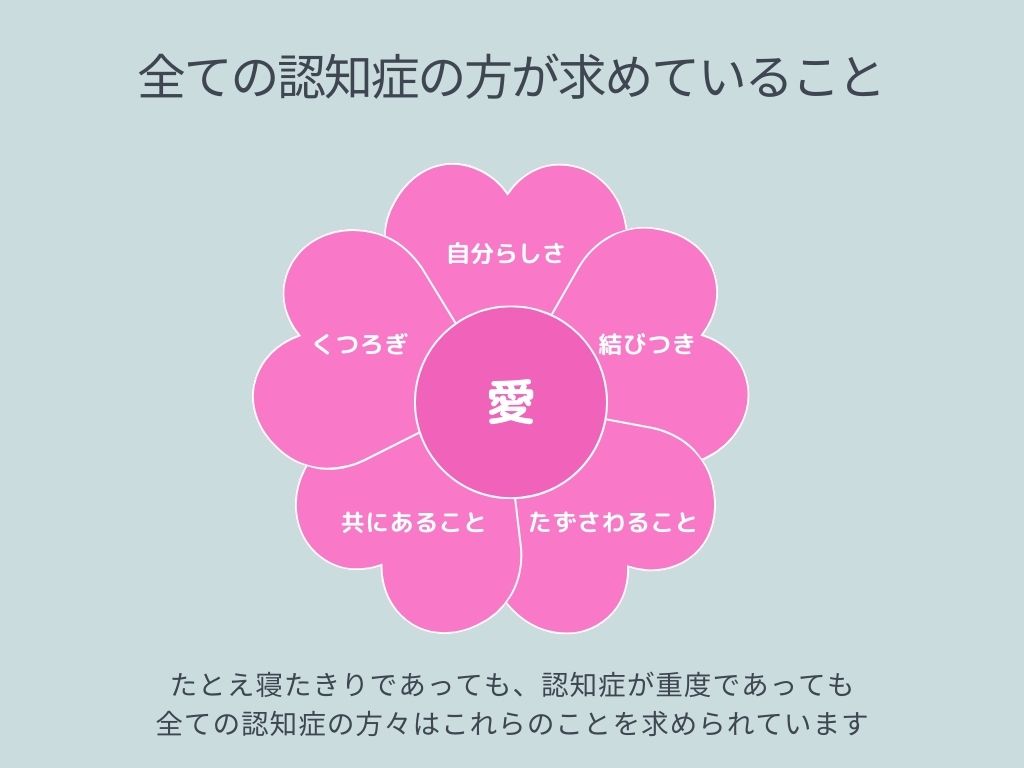

必要としているのは「愛」と「役割」

子どもにもっとも必要なものは「愛」ということは、子育てされてきた皆さんなら共感していただけるのではないでしょうか。また、「子どもだからできない」と接するのではなく「これをお願いできる?」と頼むと生き生きとチャレンジすることもありますよね。

子どもは子ども扱いされることを望んでいません。子どもであっても愛を求め、また大人と同じように役割を担うことを求めています。道具をとるなどの小さな仕事でも、それがお父さん・お母さんの役に立ち「ありがとう」と感謝の言葉をかけられたら、キラキラした笑顔を見せてくれますよね。

子供にとって「愛」と「役割」は生きる上で必要なもので、これらが満たされると精神状態が安定し自己肯定感(自分で自分を大丈夫だと信じること)がはぐくまれます。

一方、認知症をお持ちの方も、愛を必要としています。認知症になると、これまでの自分が崩れていくような感覚を感じると言われています。そのため孤独感や不安感を抱え、さらにその苦しみがまわりにわかってもらえない辛さも抱えられています。

そんな不安な状況の中で愛情に満ちた関わりがあることで、安心感を得られます。例えば、皆さん家族や介護者からのあたたかい言葉やハグなど。認知症になればひとりでは生きてはいけません。まわりからの愛を感じることで、生きていく安心感を得られるのです。まるで荒波の中の船がしっかりしたイカリにつながれるように。

認知症ケアの最も大切な考え方とされているパーソンセンタードケアでも、愛はどんなに重度の認知症の方であってもだれもが求めているものとして中心に置かれています。

認知症の方もまた子どもと同じように、役割を求められています。認知症だから「できない」「わからない」と思われることで、これまで任されてきた仕事や役割を失っている方も多くいらっしゃることでしょう。

しかし、想像してみてください。「できない」と思われて、自分がやってきた役割を代わりにやってもらったり手伝われたりすることを。それも一つの苦しみとなることがあります。それは子どもでも認知症をお持ちの方でも、私たちでも同じことです。役割を任されることは生きる力につながり、役割を奪われることは苦しいのです。役割がなくなった人間は生きる気力を失い、自分のことを役に立たない人間だと思うようになります(自己肯定感の低下)。

逆に、家庭内での小さな仕事(食事の準備や簡単な掃除など)をお願いすることで、自分を「生きていても良い」と感じることができるようになります。

以下は認知症当事者である吾郷源市氏の方の言葉です。↓

“最近物忘れをするようになった 物忘れは悪いことです 情けないことです

~中略~ 早く死にたいです それほどもの忘れはつらいです

~中略~ することを言ってもらえたらまだやれる 何もすることがないから死んでも良いと思う

することが有ればまだまだ長生きしても良い”

手記『長生きしても良い』 著:吾郷源市 より一部引用

自分が役立っていると感じることは、認知症をお持ちの方にとって極めて重要なのです。

加えて、失敗しても指摘しないことも重要です。例えば、皿洗いをお願いして、洗い残しがあったとします。洗い残しが多いと言いたくなりますよね。でも、ご本人が「仕事をやれた」と感じられることが一番大切です。あとでそっと洗いなおせばよいのです。

認知症になれば、失敗を指摘されることだらけになります。忘れていることを指摘され、できていたことができていないと指摘され、自信を失っていきます。そんな中で、「洗いものを任されて役に立てた」ということは、事実は忘れても感情記憶は確かに残り、ご本人を支えます。

このように、愛と役割は子どもにとっても認知症をお持ちの方にとっても、生きる上で大切なものなのです。

唯一の不幸は周囲による押し付け

子どもの頃、暗くなって見えなくなるまで公園で遊んだ経験はありませんか?でも、大人になれば「そろそろ帰ってご飯を食べないと」とか「寝るのが遅くなる」などとあれこれ考えてしまいますよね。

子どもは「今」を大切に生きています。頭の中では今一瞬一瞬の感覚や感情でいっぱいです。例えば、砂場の砂の感触や、夕暮れ時の空気感、楽しさ、走る爽快感・・。

過去や未来にとらわれず今の感覚だけに集中することは、幸福度が高いといわれています。これをマインドフルネスの状態と言います。私たちでも仕事やスポーツに集中して、気付いたら時間が過ぎていた経験がありますよね。そんな時は、過去の後悔や未来への不安から解放されているといえます。子どもが夢中で遊んでいるときは、とても幸せな心でいられていると言えるのです。

しかし、子どもが遅くまで泥だらけで遊んでいると、親は「寝るのが遅くなる」「こんなに汚したら洗濯が大変」などと言ってしまいますよね。親と子どもは住んでいる世界が違うとも言えます。さらに「遊んでばかりいないで勉強しないと」とか「そんなんじゃ将来困るよ」とか、親の世界の価値観を子どもに求めていきます。それは躾で仕方がないことでもありますが、いつも今だけに集中できていたマインドフルネスの状態は失われていきます。そして過去や未来のことが常に頭に入り込むようになり、大人の思考になっていくのです。

一方で、認知症をお持ちの方も子どもと同じような状況にあります。特にアルツハイマー型認知症では、過去の記憶が抜け落ち、また未来を予測する能力も低下してきます。そのため「今」一瞬一瞬を生きるマインドフルネスの状態に近づいていきます。その時に嬉しい・悲しいという感覚や心の動きで、頭の中は一杯なのです。加えて、私たちのように対人関係に気を遣いすぎることもありません。思ったことをストレートに口に出すことも増えます。これらを医学的には認知機能障害という見方もできますが、認知症をお持ちの方は過去にも未来にもとらわれず幸福度は高くなりやすい状態でもあると私は考えています。

しかし、なぜ認知症になると苦しいと言われるのでしょうか。それは、ひとつに周囲からの価値観の押し付けがあるからです。認知症になり失敗がみられるようになると、「私たちと同じようにできない人」といった見方をされるようになります。失敗を指摘されたり、「できない人」「わからない人」として扱われるようになり、扱いの違いにご本人も気付きます。さらに、私たちと同じようにできるよう、やり方を教えられたり注意されたりしながら過ごし続けることになります。例えば、薬を飲み忘れていると言われたり、ゴミ出しの日が違うと言われたり、行事の日を忘れていることを指摘されたり、同じものを買ってこないでと言われたり。

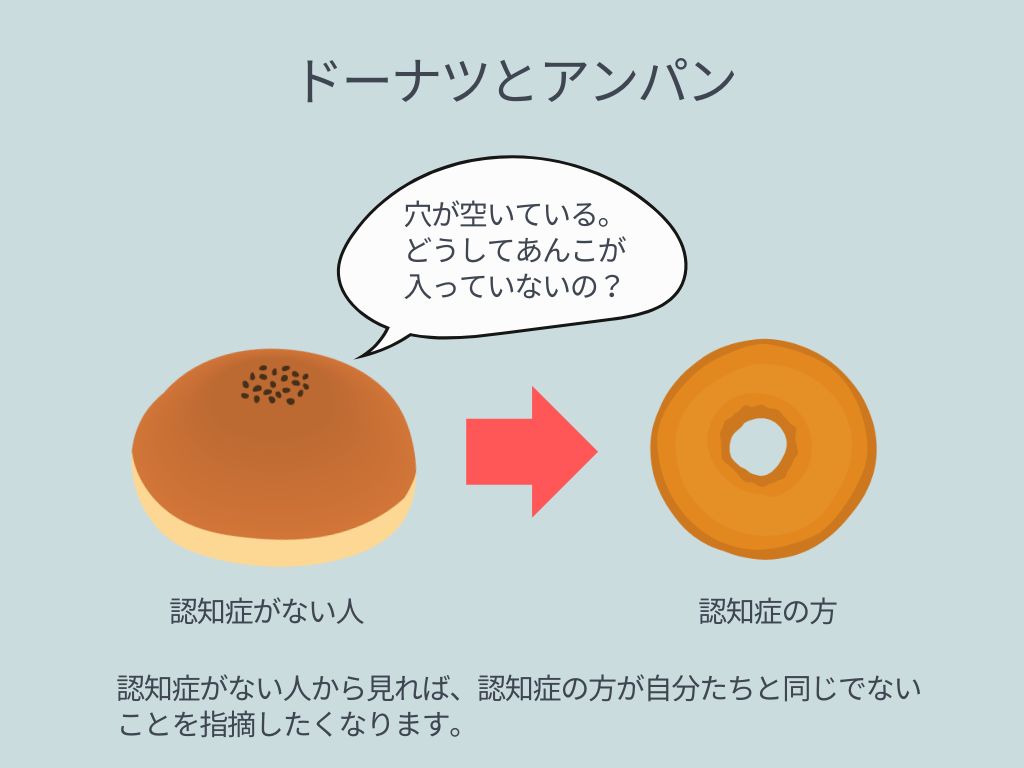

この価値観の押し付けを、私はドーナツとアンパンに例えます。

- ドーナツ ⇒ 認知症をお持ちの方

- アンパン ⇒ 認知症ではない人

このように例えると、アンパンから見ればドーナツは穴が空いているし、あんこも入っていません。「なぜアンパンにあるものがないのか(認知機能や生活能力)」と指摘したくなります。しかし、ドーナツはアンパンと比べるから「穴が空いている」「あんこが入っていない」と言われるのであって、ドーナツにはドーナツのおいしさ(個性と能力)がありますよね。比べなければ、劣っているなどと言われることはないのです。その偏見や価値観の押し付けが、認知症をお持ちの方々を苦しめる要因となっています。

戸田中央総合病院メンタルヘルス科 元部長 上田諭氏は、著書「治さなくてよい認知症」の中で以下のように述べられています。

”脳神経障害がいまだわずかな初期から中期に生じるBPSDとは、かなりの部分が環境や周囲に対するネガティブな反応である。周囲が無理解だったり認知症を受容できていなかったりすることが、本人の自尊心を傷つける接し方となりやすく、その反応症状として不機嫌や易怒性などが引き出される。”

書籍「治さなくてよい認知症」 著:上田諭 出版:日本評論社 より一部引用

BPSDとは行動・心理症状のことで、わかりやすく例えば大声を出したり、介護に抵抗したりといった行動を指します。要するにこのような行動は、例えるならドーナツに対してアンパンのようにふるまうことを押し付けることの反発として起きるのです。「ドーナツはドーナツのままでいい」とありのままを認め、アンパンと比べて無いものを求めなければ、ドーナツ(認知症をお持ちの方)は幸せになれると私は考えます。

まとめ

今回は、子どもと認知症をお持ちの方の驚くほど多い共通点8選をお話ししました。

・・子どもと認知症の方の共通点8選・・

- 相手の反応は自分を映す鏡

- 自分がどう扱われているかに気付いている

- 意味のないように見える行動に意味がある

- 環境からの影響が大きい

- 自分の世界を大切にし、壊されると抵抗

- 相手に寄り添い共感するとスムーズに関係が築ける

- 必要としているのは愛と役割

- 唯一の不幸は周囲による押し付け

確かに、子どもと認知症をお持ちの方は年齢も発達過程も全く違い、共通点があると言うことができないという意見もあるでしょう。異なっている部分が多いことは間違いありません。

ただ、私の経験的には子どもと認知症をお持ちの方への接し方に共通部分が非常に多いことを感じています。

なぜ共通点が多いと考えられるのか、理由は2つあります。

- 脳の機能面で共通点があるから・・ 前頭葉や大脳皮質など高度な機能を担う部分は私たちに比べて未発達または衰えており、本能や感情を司る大脳辺縁系が強く働いていることがあげられます。

- 私たち自身が純粋な反応を失っているから・・ 子どもや認知症の方は“今”を純粋に生き、目の前のことに笑い、怒り、涙を流します。一方で、私たちは人間関係や損得を考え、過去や未来にとらわれ、生き物として不自然な反応をすることが多いのです。

2つ目の理由から、私たちが子どもや認知症の方を「何も分かっていない」と見下すのは間違いだと言えます。 実は彼らのほうが多くを感じ、見て、本来の人間らしさを備えている。さらには、幸福に近い存在なのではないかと私は思います。

ただし、一つだけ不幸な要因があります。8つ目の共通点でお話ししましたが、私たちが彼らを「何も分かっていない」と憐れみ、差別的に扱うことです。子供も認知症をお持ちの方も最も幸福に近い存在にもかかわらず、扱いを区別され私たちの価値観を押し付けられることが生きづらさとなる点が、私が強調したいことです。

子どもも認知症をお持ちの方も、ありのままを認め、気持ちを汲み取り、失敗を指摘せず、愛をもって関わりながら、必要とされる役割をもてるようにする。これこそ、子育てにも認知症ケアにも通じる極意であると私は思います。

そして、子育てと同じように、介護にも終わりがあります。終わりを迎えた後もあなたの人生が燃え尽きることなくご自分の人生を生きられますように。

関連リンク:4大認知症の「余命」とは? 種類別の寿命と影響因子をわかりやすく解説

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

あなたとあなたの大切なご家族の今後が、笑顔の多いものになりますように。